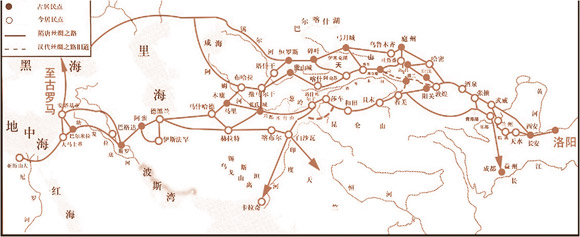

汉唐两代丝绸之路路线图

一、博大精深的蚕桑文化

丝绸的发明,是中国人在世界科学技术史上的一大贡献。古时候,世界许多国家称中国为“赛里斯”(seres),即“丝绸之国”。而丝绸的源泉则来源于蚕桑。

中国是世界上养蚕、种桑、织丝最早的国家。我国很早就形成了完整的蚕桑文化体系。据传说,是黄帝的妻子嫘祖发明了养蚕和丝织的技术,实际上并非如此,这一技术的历史比这要早得多。根据目前的考古发掘,古老遥远的新石器时代,我国就已经有了蚕业,有了丝织品。

从汉朝张骞“凿”通西域以后,丝绸等中原的蚕丝织品就源源不断地被丝路上的商人从长安收购,运到西域、中亚西亚、地中海沿岸和欧洲各地兜售,成为展示古老中国的一面无声的旗帜,亮出华夏的奇彩篇章。这些商人又在丝路的西端采购珠宝等奇珍异宝,通过丝绸之路卖给中原的王公贵族。可以说,蚕桑文化是丝绸之路文化的源泉和坚实的根基。元代的维吾尔族诗人马祖常有诗云:“波斯老贾度流沙,夜听驼铃识路赊。采玉河边青石子,收来东国易桑麻。”

丝路西头的欧洲人,对丝绸十分痴迷。最早的古希腊人称中国人为“赛里斯”,意思是产丝之国。在他们的脑海里,丝绸是长在神树上的特殊“羊毛”。接着,罗马人,也集体倾心于丝绸,花高价买绫罗绸缎——在罗马市场上,丝绸的价格犹如黄金,一两黄金才买一两重的丝绸。到了屋大维执政时期,罗马享乐主义现象愈演愈烈,哲学家赛内加竟然著文《善行》,如此呼吁道:“人们花费巨资,从不知名的国家进口丝绸,而损害了贸易,却只是为了让我们的贵妇人在公共场所,能像在她们的房间里一样,裸体(太薄?)接待情人。”罗马元老院也曾三番五次下令,不让在一些场合穿丝绸衣服。然而,“太阳照常升起”(海明威语),生活照旧如此前行……

丝绸,在西方如此流行,丝绸之路才因此不断地红火着。而这皆来自于随意、闲适的桑树和小小的蚕茧。

怪不得,我国一代代都不断涌现出诗词文章吟蚕桑、写蚕桑、誉蚕桑、思蚕桑,如汉乐府诗《孔雀东南飞》和《陌上桑》等等,汇聚成一条条汪洋大河,一泻千里……

二、蚕桑传入西域

西域原来没有蚕桑,西域的栽桑养蚕法,是随着古代丝绸之路的开辟而从祖国内地传入的,尤以传入南疆为先。

唐玄奘在《大唐西域记》中曾有过这样的记载:很古的时候,“于阗”国(今和田)以毛毯、麻布和兽皮制作被服,不知种桑养蚕之事。听说“东”国(中原)人有蚕桑,就派使者去求蚕种。东国皇帝“秘而不赐”。于阗王便以礼向东国求婚,允。于阗王命令前去迎亲的专使告诉公主,带蚕种至西域。从传播文明和帮助西域的角度考虑,公主竟将蚕种偷偷地藏在帽絮里,然后戴在浓黑柔软的发髻上,躲避边卡的检查而移至塔克拉玛干南缘。《大唐西域记》继续说:“阳春告始,乃植其桑。蚕月既临,复事采养。自此厥后,桑树连荫。蚕蛾飞尽,乃得治茧。”《新唐书·西域传》中也有类似的记载。

于是,大漠边上兴起了蚕桑之事。

从和田出土的唐代木版画中,就绘有这位“传丝公主”传播蚕桑生产技术的图景。无论历史上有无这位“传丝公主”,但蚕桑从内地传入却是真的,根据各种史料推断,其年代应该在汉代丝绸之路开通以后。

“丝绸之路”是一条西汉时张骞和东汉时班超出使西域开辟的以长安(今西安)、洛阳为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,最终到鹿特丹,联结地中海各国的陆上大商道,有南道、中道、北道三条路线。这一命名是世界著名的德国地理学家费迪南·冯·李希霍芬于1877年在他的《中国——我的旅行成果》书中确立的。在这条逾7000公里的长路上,丝绸与同样原产中国的瓷器一样,成为当时一个东亚强盛文明的象征。各国元首及贵族曾一度以穿着中国丝绸、家中使用瓷器为富有荣耀的象征……而丝绸的原材料则主要得益于蚕桑。

听说,阿勒泰草原上有古老的桑株岩画。我在克孜尔千佛洞还目睹过画上的采桑图……

大地浮沉,沧海桑田。塔克拉玛干在亿万年前,是一片汪洋大海,鱼群翻跃,浪花簇簇,海兽露出脊背,沉稳而超然。但这忽如庄周一梦,悄然而去,人们面对的又是一番苍凉景象。

生命之水流逝了,土地开始瘫痪。

人类诞生以后,这里的人将太阳融化雪山而流下的冷冷泪滴,喂着马、牛、羊、毛驴,和自己的生命。有了蚕种后,又从沙漠里开垦出绿意点点的桑田。他们把自己所有的梦想和爱都交付给沙漠边上的小屋,这古老而素朴的家园。

他们孕育了桑田,而桑田又支起诺亚方舟,反将他们从穷山极恶的风沙里夺回,引渡向幸福,有晚清杨至灼的词为证:“蚕事正忙忙,匝地桑桑。家家供奉马头娘。阡陌纷纷红日上,士女提筐。零露尚灢灢,嫩芽初长,晓风摇飏漾晴光。果树森森同一望,点缀新装。”

在和田,在南疆,在塔克拉玛干周围,种桑养蚕织绸,从生存土壤里过滤出来,成为一种美与生存合一的蚕桑文化。

三、新疆桑椹和和田桑皮纸

桑树,一种落叶乔木,高约3至7米,也有更高的。桑树树皮呈灰褐色,桑树叶子多卵圆形,四周如粗钝锯齿;花朵单性,颜色为黄绿色。新疆南疆,有许多百年桑树,浓郁苍翠。

新疆植桑历史悠久,由内地传入至少已有1700多年。桑树的叶子不仅可以养蚕供以织丝,在新疆最为独特的是其果实的食用。

桑椹,桑树的果穗,始见于《唐本草》:长圆形,有柄,长1至2.5厘米,紫红色或黑色,也有白色的。全国已收集、保存有近3000份桑树种质资源,它们相对集中于新疆、河北、云南、四川等省、自治区。桑椹口感好的,是雅安3号、绿椹子、江米果桑等;产量高的,是紫城2号、琼46、长青皮等;药用价值高的,是新疆药桑;抗病性强的,是打洛1号、琼46等;还有的综合性功用优秀,如白格鲁等。

新疆桑树树种资源十分丰富,有本土地方品种资源、疑似野生种资源、引进的外地桑种资源等。有鸡桑、长穗桑、华桑、白桑、黑桑、广东桑、长果桑、鬼桑、鲁桑、瑞穗桑、滇桑、蒙桑、唐鬼桑、细齿桑等14个桑种的种质资源。

黑紫色的黑桑桑椹,以和田地区各县市和喀什地区的叶城、莎车等地最多;白色的大白桑桑椹,主产于喀什、和田、阿克苏、库尔勒等地,它被维吾尔族人称为“阿克玉祖木”(意为白色的葡萄);还有粉红或紫红色的粉桑桑椹,主要产于洛浦、叶城、伊宁等地。药桑(别名毛桑)是产于和田、阿克苏、喀什地区及巴州、克州古老的果树。

药桑成熟较晚,树冠圆形,叶片厚而大,叶色浓绿,桑椹紫黑色,果实比一般要大些,有大拇指粗,2至3公分长,果味酸甜,味如杨梅,可入药,有温肾壮阳的功效。中医本草用其根皮、嫩枝、叶片、桑椹做药;《维吾尔医常用药物》一书也把枝、叶、果入药,功效与中医基本相同。

桑椹是第一种来到南北疆大地的水果,在新疆被誉为“瓜果中的报春花”。新疆桑椹个大,汁多,味甜,性寒。鲜食时,其味酸甜可口,生津止渴。桑椹还可被制成桑椹罐头、桑椹酒、桑椹膏、桑椹果冻、桑椹果汁饮料、桑椹酸乳、桑椹果酱、桑椹红色素等等。

两千多年前,桑椹已是中国皇帝御用的补品。《随息居饮食谱》载,“桑椹聪耳、明目、安魂、镇魄。”

在新疆,桑树还有另一种独一无二的妙处:制造桑皮纸。

和田的古人制造桑皮纸,是一种古老手工艺。桑皮纸曾经一度是造纸行业的主角,被称为人类纸业的“活化石”,它记录着我国传统的造纸工艺,是人们了解纸文化的另一个窗口。

1908年,斯坦因在和田城北100多公里的麻扎塔格山一座唐代寺院中发现了一个纸做的账本,上面记载着在当地买纸的情况,这说明早在唐代,和田一带就有了桑皮纸。桑皮纸结实而有韧性,被用于印制书籍、印钱、制扇等。精制的桑皮纸还是维吾尔族姑娘绣花帽必用的辅料。

据史料记载,在宋、辽时期,和田以桑树皮为原料制作纸张,已渐渐成为当地维吾尔族的一项重要家庭手工艺。到了明清时期,新疆使用桑皮纸的现象仍然此起彼伏。上个世纪初,桑皮纸还曾被短暂地用于印制和田的地方流通货币,上世纪四五十年代,许多公文、契约和包装都还在用桑皮纸。中华书局1936年出版的《我们的中国》一书中说:和阗桑皮纸,为全省官厅缮写公文的必需品。

和田、吐鲁番等地区,从古至今桑树遍野,绿影丛丛,为桑皮纸的制作提供了可靠的原料。以桑树皮为原料制作古老的桑皮纸,用来印制书籍、印钱、制扇等,对于古老的西域民族来说,也许是一种物竞天择,而对中国文化来说,又增添了一种神奇的色彩!

四、蚕桑变迁史

据史料记载,新疆自汉朝末年,开始学习内地的养蚕治丝技术,蚕丝业开始处于自发状态。公元2世纪以前,西域还不能生产丝绸,所有经西域运往中亚甚至欧洲、北非的丝绸都来自内地。

新疆丝绸生产大约开始于公元3世纪到4世纪,到魏晋南北朝时,新疆的养蚕丝织业已具相当规模,它的技术技艺自然也是从内地引入的。

考古人员曾在尼雅遗址里发现一只蛾口蚕,时间不晚于4世纪;吐鲁番阿斯塔拉——哈拉和卓古墓群出土的文书中的“建初十四年(公元418年)严福愿赁蚕桑券”,记载了“赁叁薄蚕桑”的情况;文书中的“北凉玄始十二年(公元423年)兵曹牒为补代差佃守代事”记载了当地官府已使用佃农看桑,兵曹雇用阚相平等20人看护桑田的史实。文书中,还有“用兵先囤粮,养蚕先栽桑”的记载。这些出土文书,透露出公元3世纪至5世纪,新疆地区的蚕桑业已比较兴盛,有相当的规模了。

新疆在学会栽桑养蚕之同时,还向内地学习了缫织技术,尝试着丝绸用品的生产。

哈拉和卓古墓群出土的一张“某家失火烧损财物表”上,标示着“蚕种十薄、绵十两、绵经纬二斤、绢姬(机)一具”等物品的字样;在“高昌永康十年(公元475年)用绵作锦绦线文书”中,也记载了“须绵三斤半,作锦绦”一事。另外,还有许多有关龟兹锦、疏勒锦、高昌所作龟兹锦等的记载,可见那时的尼雅(今民丰)、龟兹(今库车)、疏勒(今喀什)、高昌(今吐鲁番)等地已经有丝绸生产,织绸机的声音响起在了苍凉的大漠。

唐朝是一个非常开放和历史上最为兴盛的年代。精湛的养蚕织绸技术也自然被来往于长安与新疆间的丝绸商人获得。因而,从唐朝后期直到宋、元时期,新疆本土制造的锦、缎,已出现了质的飞跃,与内地的同类产品相比独树一帜,特别是图案设计上有一定的民族特色和地域特色,被列为贡品,声誉传至宫廷内外。

1966年和1972年,吐鲁番阿斯塔那墓出土了有联珠对孔雀的贵字锦、对鸟对羊树纹锦、胡王牵驼锦、联珠贵字绮和联珠对鸟纹绮等品种,其中“联珠”是第一次发现的特殊纹锦。在新疆吐鲁番和民丰的墓葬里,曾发现过大批的唐代丝织品,大多是联珠对禽对兽变形纹锦,如对孔雀、对鸟、对狮、对羊、对鸭、对鸡、鹿纹、龙纹、熊头、猪头等象征吉祥如意的图案。墓葬里还出现了团花、宝相花、晕花、骑士、贵、王、吉字等新的纹饰。

据传在元代之前,新疆还曾织出过更加高级的丝绸,如“胡锦”、“番缎”等。

历史翻到明代,郑和下西洋大获成功,打通了海上丝绸之路,东方和西方的贸易交往,大多通过海上完成,陆地上的丝绸之路反而遭受冷落,刺激新疆蚕丝生产和蚕业技术交流的源泉流逝,新疆的蚕桑业因此一步步走向衰微和没落……

公元1883年(清光绪九年),新疆建省以后,一些有识之士如左宗棠等人,大力倡导“陆防”观念,与新疆强化了管理与联系,新疆的蚕丝业由此重新复兴,走上了一条曲折回旋的上升之路。

时任钦差大臣并督办新疆军务的左宗棠,他把新疆蚕桑业的复兴,作为筹划新疆经济蓝图的一个重要组成部分。翻开左宗棠的《左文襄公奏稿》,可以看到他的一些发展新疆丝绸业的思想。首先,他认为,新疆人民不需要以高价“度陇趋蜀,以买新丝”,即远赴甘肃、四川去买丝,而应该自己生产,使其“耕织相资,民可致富”;其次,俄国、印度、阿富汗等邻国的商人常来新疆购买蚕丝,部分还远赴四川,如果新疆当地的丝绸能供其所求,新疆“近水楼台先得月”,有大利可图;第三,民得利而富,则“厘税有增,可稍纾军储之急”,由此增加国家利税,填补军需之用。

具体如何振兴新疆的蚕桑业?左宗棠认为,先从南疆开始,因为南疆环塔克拉玛干四周的绿洲遗留桑树多,容易取得立竿见影的效果,南疆发展起来后再发展北疆。

为了实施这一计划,左宗棠在南疆各地区,筹划建立推广蚕桑的官方组织机构——蚕桑局(于1883年在疏勒设立);引进他故乡湖南的桑树“湖桑”,改良新疆原有桑树品种;并先后从我的故乡浙江一带招募来了40多名养蚕工和纺织工,到和田传授技艺,以图复兴边陲的养蚕事业,并帮助更新设备;选用良种;在困难中筹措兴办蚕桑业经费等等,致使边疆的蚕事初兴。但由于南疆气候干燥、昼夜温差大,土壤含盐碱较重,有的地方煮茧用水混浊等原因,短期内丝茧的产量和质量并没有得到显著的提高,加之一部分官吏,以倡办蚕桑为名,行沽名钓誉之实,甚至还想方设法盘剥桑农,致使左宗棠一走,新疆蚕桑业又陷入低谷,举步维艰。

公元1907年(清光绪三十三年),近代著名学者王树枬任新疆布政司,重振南疆蚕桑业,并征召了一个熟谙蚕桑的浙江绍兴人赵贵华,全面负责蚕桑事物。

我的这位前辈老乡赵贵华,走访了南疆八大城镇,边了解情况,边搞种桑养蚕的技术表演,宣传蚕桑的妙处。同时,他通过四处寻访贤能,找到领工匠韩庭秀、老养蚕工徐永高、提花匠毛金芳和织绫罗绸缎的大工匠蒋光贤等四位来自江南的老艺人,以及和这四位齐名的维吾尔兄弟夏木西、司奈木、阿合毛拉、巴海等,开始了漫漫征途……

再后来,新疆蚕事得到了空前规模的发展,具有民族特色的“艾德莱斯(或爱得来丝、艾特莱斯)绸”也由此兴起,和田出现爱得来丝之丝绸生产场地。古代和田是丝绸之路南路的交通枢纽,是重要的丝绸集散地,是西域三大丝都之一。

“艾德莱斯”一词,泛存于印欧语系和突厥语系词汇中,通常读音“阿特拉斯”,维吾尔语变音为“艾德莱斯”。艾德莱斯绸,最早产于和田洛浦县西北部的吉亚乡,玉龙喀什河中下游的东岸。它的生产工艺流程是:先将蚕茧煮沸抽丝——并丝——卷线,然后经过扎染——图案设计——捆扎,最后分线——上机——织绸,形成成品。

艾德莱斯绸是新疆喀什、和田特色传统手工艺织品,其扎染技术独特,质地柔软,轻盈飘逸,图案层次分明,布局对称,组合严谨,色彩艳丽,具有浓郁的民族特色,把新疆歌舞之乡、瓜果之乡极富艺术风韵的特点集中于尺幅之中,深受新疆维吾尔族和乌孜别克族妇女的喜爱。随着不断地对外开放,新疆生产的艾德莱斯绸已远销巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦、沙特、土耳其、德国、美国、日本及沿海等地,深受中外客商及用户青睐……

据近代的历史统计,仅和田境内,当时蚕桑树就种起了200余万株,大批大批的蚕茧、蚕丝销往美国、俄罗斯,每年收回的白银就有八万两之多。

民国时期的谢冰,在他的《新疆游记》中,这样描写新疆蚕桑的盛况:“自莎车至和田,桑株几遍原野。机声时闻比户,蚕业发达,称极盛焉。”1915年,和田共有养蚕户32440户,年产蚕茧550吨、生丝307吨。

这一切,似乎很遥远,想想二十一世纪初的今天,在南疆和田一带,为了以新的政策、新的经济林果,快速拉动当地经济,并灿烂政绩,正在有计划地成片成片地砍伐桑树,一步步远离蚕事……世事如烟,不由得不引起人们沧海桑田、人生无常的感慨来。

五、蚕桑今昔

2002年,和田地区七县一市,掀起了一场砍伐桑树,发展新的经济林果业的浪潮。有人认为,古老的桑树虽好,但没有经济效益(有的地方少有人养蚕、制丝,做衣服和被褥),耽误了脱贫致富的大好时机,所以要大规模地砍掉那些“无用”的桑树,腾出空间来种植核桃、杏子、红枣、葡萄等,发展现实经济。

此封杀令由和田地区一发出,各县、乡镇、村庄,就纷纷开始按上面的砍伐指标行事,例如,在洛浦县,要求一个月砍掉农毛渠边500公里的桑树。于是乎,桑树像是遭遇了一场突如其来的巨大变故,抑或犯了什么大罪,纷纷成了“刀下鬼”。“桑树”之“伤”,这次却受之于它们自己。塔克拉玛干大沙漠南缘的历经沧桑的桑树,一株株倒下,一排排倒下,一片片倒下,无论是百年老树,还是刚刚长出的小桑树,几天之内就从地球上彻底消失了……一些农民的房前屋后,砍下的桑树垒积成山,当柴火烧也烧不完。

和田地区蚕桑科学研究所的一串数字令人惊叹:2002年,和田地区共砍伐了五分之四以上的桑树,这里曾经有7000万株桑树,如今,只剩下1000多万株。

然而,有两个沙漠边沿的乡镇却依靠乡领导和桑农的庇护,和因为有沙漠这个更强大的敌人当前,桑树才得以幸存下来。这两个乡就是洛浦县的杭桂乡和墨玉县的喀尔赛乡。

乡领导以真情、真实、常理,劝说那些上面来指导、检查砍伐桑树的干部,而农民则找上门来说:要砍桑树,还不如拆了我们的家,毁了我们的地!

曾毕业于苏州蚕桑专科学校的买买提明·阿布都拉,现在是墨玉县喀尔赛乡的乡长,他说:“我们乡没有砍掉一棵桑树。”该乡现在生存着90万株桑树,年产蚕茧150吨左右。

桑树是不是没用了呢?在今日的浙江,蚕茧用来做蚕丝,蚕丝做的“蚕丝被”是目前世界上最好的被子,既暖和又非常轻薄,许多生活条件好的家庭和四、五星级的酒店里,有许多用的都是蚕丝被。所以,经济走在全国前列的浙江,都没有集体砍伐桑树,改种其他果树。在一些农村,一些不能出远门打工的家庭,还是靠种桑养蚕而获得过年所需的资金。而在有着悠久蚕桑、丝绸传统的浙江湖州等地,很多人仍然靠着蚕桑养家糊口或发财致富。

而在未砍桑树的喀尔赛乡,养蚕也是有明显的经济效益的。这个乡,每年可以从蚕茧上获得300万元的经济收益,蚕农不需要远行卖茧,到了季节,和田地区丝绸厂就派人到乡蚕茧收购站现场收购,最好的蚕茧为特五级,每公斤17.8元,接着是特四、特三、特二、特一,一级、二级、三级、四级、五级,最差的五级蚕茧收购价是每公斤11.4元。

墨玉县的喀尔赛乡和洛浦县的杭桂乡,一株株桑树,撑着绿色冠盖,站在路边、渠边、桑园、村边、沙漠边,乃至维吾尔村民的房前屋后,装扮着黄沙漫漫的家园,它们有的已抗拒了上百年的风沙,给人们染了上百年的绿色,结了上百年的桑椹果,或许还无意中,在哪一年的战乱、饥荒中以自己的桑椹救了谁和谁的性命。

人各有命运,蚕桑业似乎与人一样,也有命运,起起落落,盛盛衰衰。

不说远的,自共和国成立以来,新疆和田地区的蚕茧产量就显示了这种起伏:1950年44吨,1959年3800吨,1978年700吨,1995年5400吨,2001年3370吨,2005年200吨……出现了低谷。

与此相比,桑树就自强不息得多,它一旦长成以后,无论在什么野地、田间地头,还是沙边沟岸,一代代地生生不息,甚至斧头也不能让他们低头,以自己的绿给沙漠绿洲竖起一片生命的色彩,一到春末,就第一个长出果实,无私将桑椹供给经过的每一个需要的人,而且从不要求人们感恩。能抗拒风沙,却最终抗拒不了人类的斧头。2002年,和田地区无数的桑树还是被莫名其妙地执行死刑的判决,五分之四的桑树都被处了“腰斩之刑”。种大一棵树,可能需要很多很多年,流很多很多汗水,然而砍掉它时,却只在一瞬间。

有一件欣喜的事是:也就在2002年年底,我从另一份资料上看到,在自治区科研院所改革与发展专项资金的资助下,建立起了“新疆桑、蚕生物工程育种重点开放实验室”。

到2006年,该研究所与农业部设在西南大学的蚕桑学重点开放实验室,共同建立“新疆蚕桑基因资源研究中心”,进一步收集、整理、研究新疆乃至亚洲中部干旱地区的特有的桑树种质资源,建立具有地域特色的中亚桑属植物遗传基因库。

据他们初步研究统计,新疆桑树树种资源十分丰富,有广东桑、鸡桑、长穗桑、华桑、白桑、黑桑、长果桑、鬼桑、鲁桑、瑞穗桑、滇桑、蒙桑、唐鬼桑、细齿桑共14个桑种的种质资源,其中分别有本土地方品种资源、疑似野生种资源、引进桑种资源等等。

南疆的维吾尔族尤其喜欢种植桑树,在他们心灵深处,桑椹是救命果,在大地上种下一棵桑树的人,可以吃到天堂里的果子。在和田,在喀什,在库尔勒等这些生态脆弱的环塔克拉玛干沙漠绿洲,桑树像一个个平凡的英雄,冷静地防风固沙,是农田和家园的保护神。一到春夏之交的青黄不接时节,满树的桑椹又是桑树无私赐予饥饿人们的食粮。因此,沙漠边沿的和田人对桑树的厚爱包含着一些莫名的崇拜,所以,有一句谚语世世代代相传:“桑大不可砍,砍桑如杀人。”

而在我国的汉文典籍中,桑树被称为“东方自然神木”。

可以这样说,没有桑树,就没有我国五千年历史的蚕桑业,就没有丝绸,更没有丝绸之路。从这个意义上看,丝绸之路不仅仅是一条路,而是中国桑树生命的一次延伸,是桑树在植物文化学上的由东向西的一次再生。

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“艺评中国”新华号