11月24日,校园行带着同学们的期盼,在寒风瑟瑟中来到了天津美术学院。这场维持3个小时的讲座,也是校园行有史以来最为妙趣横生的,吕胜中老师频爆笑料,现场气氛极为火爆。

【讲座预告】听吕胜中讲艺术的故事

[摘要]我们身在都市,被当代文明浸淫已久,是否已经忘记了:民间蕴藏着智慧,庶民凝聚着力量,传统饱含着营养,乡土生产着食粮。今天再见传统,睁开我们原本的“常态的眼睛”。

吕胜中:当年的很多很多前艺术家今天都在拿传统说事,而当时为什么大家提出一个那么强烈的反传统的口号呢?实际上是一种矫枉过正,因为人们要打破原来的一些常规性的,既有的一些艺术概念的牢笼,所以提出一个更强化的概念。但是到了今天以后,中国的当代艺术和实验艺术已成为定式的时候,也就是说在这种态势比较稳定的时候,人们总要去追作以往,追作自己的传统,寻找根源,才能把今天的脚跟站得更稳,我们将来走的路才更加明确。

我的故事

我小时候是生活在农村的,我母亲是一个巧手,她当时在村子方圆十几里都是比较有名。我小时候并不是最喜欢美术,更喜欢文学一些,但是由于我母亲她绣花的感染,但是始终没有把这个事情当成是文化领域里有价值的东西,上世纪70年代我正式上大学学了美术以后,更觉得那些东西离自己远去。到了80年代初期我开始接触到民间美术的时候,突然想起我母亲有一个特别特别厚的花样册子,这个花样册子里面夹满了很多很多花样。因为那时候我母亲已经去世了,我回家翻遍了我家所有的箱柜也没有找到。后来我就觉得可能是我母亲已经把它带到坟墓里去了,她没有留给后人,也许她觉出来像我们这些已经读了书的人,对那些东西已经不再感兴趣,我们崇尚的是另外一种东西。这种遗憾让我心酸了很久,我觉得那个东西变成我很久很久的一个留恋、念想。后来在家里其他的物品当中找出了她剪的一些残破的损样。我在中央美院读研究生的时候,正好学的是民间美术专业。那时候就开始深入中国各地乡村进行采风,到了民间等于又看到了很多还活在世上的艺术母亲,从她们那里我等于是找到了我母亲当时剪花,她们做艺术创作那种感觉。

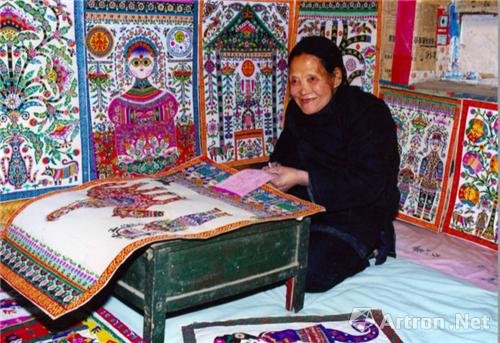

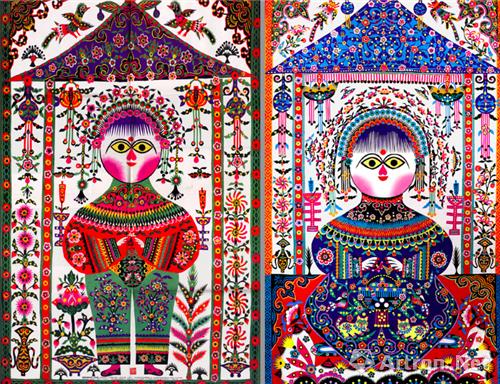

库淑兰的故事

库淑兰是陕西省旬邑县赤道乡的一个农民,她小时候生性比较顽皮聪慧。她曾经闹着去私学里边学了几天,后来就嫁人嫁到旬邑县王村一个王老汉。上县文化馆的王卫群发现库淑兰剪纸才能后经常去给她送纸,拿她剪的花样到文化馆去,她突然发现了自己一种生命价值,重要的不是她当巫婆了,而是一种文化的价值。她发现文化馆的人非常推崇她,而且省里的、北京的、还有外国人都来看她剪画,她突然感觉人生出现了一种灿烂和辉煌,于是就深深地迷恋上了。库淑兰经常剪剪纸,也顾不上做饭了,导致她儿子和她老伴都有意见。有一天晚上她给人家小孩看病回来,库淑兰掉到一个10米多深的沟里去,很多天后库淑兰终于醒来了,她第一句话就宣布“我现在不是人了,我顶着神了”。神附人身是中国古老哲学天人合一思想民间的一种延伸,是神附到人身上,才能施展神的力量。她说“我是剪花娘子”,剪花娘子就是艺术女神管辖之下,专管剪纸的艺术女神。就是承担了一种文化使命和责任,是我历史赋予我的任务。后来她就开始更疯狂地剪纸。她在她的窑洞里面四周贴满了自己剪的剪纸,主体形象都是她自己,剪花娘子,端坐在莲花座上,拿着剪刀,周围是花草树木,飞鸟走兽,天上有日月星斗,重复性地剪花娘子的神像在窑洞里出现,就像一个民间的千佛洞。库淑兰就生活在自己创造的,天底下、世界上最美丽的一个现实空间当中。她如果是一个读过书的人,她是一个非常厉害的女性艺术家,她有文化自觉,她会参与到当代来的。像库淑兰这样一个人,我觉得她代表了中国传统艺术母亲的形象,她在向现代索要一个地方,但是现代实际上没有很好地给予她传统文化的一个位置。

张林召的故事

张林召她剪的比较粗犷,当时中国美术报上有人写了一篇文章,就是说中国也有毕加索。张林召她剪的侧面出现了两个眼睛,出现了嘴巴什么的特别有意思。这个老太太她一生很不顺,她四次嫁人,前面三个老汉都死了,最后嫁一个老汉姓吴。像她这种人在农村就是说是方人,命太硬,就是方人,在她身边的人都不太容易什么。张林召的故事远比祥林嫂要更加悲催,但是张林召没疯,张林召剪剪纸的过程完全是一种精神释放的过程,她的剪纸和其他的民间剪纸传统人也不一样,她的剪纸不像其他人那样,她完全是精力特别投入的剪刀和纸这种碰撞,在剪刀和纸的这个,在纸当中游走的缝隙当中寻找自己的精神的去向,是平衡现实生活与她理想世界当中的一个很好的天平。

王兰畔的故事

王兰畔是洛川的,她经常是做起艺术上的事就忘了别的,就是她启发了我艺术创作关于清空内心。有一天我在她家看她剪纸给我看,我问了她一句,我说:“你心里想什么?”,她过了很长时间才放下手中的剪刀,就是放下手中的活转过来跟我说,她说:“我什么都没想,我心里面空空的”。“我什么都没想,我心里面空空的”,这句话当时让我感到很神秘,我原以为她在想花样,想家里面的事或者什么,她什么都不想,心里面空空的,她完全沉浸在她这个剪纸这种状态当中,但是又不是在想剪纸,就是这个空她便有了一个很(无疑)的空间能让自己容纳更多的东西。就是说这种敬业当时听到了以后有所感觉有趣,神秘感。直到后来我个人在1990年初就做剪纸展览,剪了有半年时间,突然感觉到她这个心里空的一种感觉,就是变得实际上是另外一种充实的准备,有另外的,有更大的空间容纳世界、容纳宇宙,自己更丰富的一种东西。

面老虎的故事

面老虎是1987年我们黄河传统文化开封考察的时候,碰巧在路上遇到挑着担子的男子,风一吹撩起一角来看到里面露出一点面老虎的尾巴,一掀开发现是一个漂亮很大的面老虎,准备送给一户人家孩子满月酒的彩礼。跟着他去了那户人家,一进院子里面摆满了各家的亲戚送来的不同的面老虎,就是一个雕塑的展览。摆酒上菜的时候,我们刚才看的这么漂亮的民间美术,被主人切成一块一块的,在锅里蒸了,又蒸了一下,端上来了。这就中国的传统艺术,向来不是以前的物化形式,永久占领这个世界的物理空间为己任的,他们强调是精神功能。它的闪烁可能是瞬间,但是它留在心里面的印象是永恒的,它不追求一种视觉的永恒,也不追求永远占领这个世界的物理空间。中国的建筑过去叫土木建筑,它不像西方大理石的,它是一个泥玩具玩儿完了,再扔到泥里又化为泥土,要做的时候,再挖一块,又生成了,它是这样一种天人合一的理念,构成了一种艺术的情怀和审美的情怀。

百家衣的故事

过去做法是孩子生下以后,每家每户讨要一块布片,缝起来做一件衣服,也有做成褥子的,做成被子,叫百家被,百家褥。这是百家衣,这个百家衣做的更有意思,用各种花色的布片,缝成一个图案是凤穿牡丹,凤穿牡丹也是很有意思的一个符号,就是一个凤凰穿过牡丹去,实际上暗示了一个阴阳和交合。这个百家衣,体现的是一种民众的积极意识,对生命的呵护,也给新生命一种暗示,他在自己的村子,自己周边的村民身上找到了共识,找到了认同。

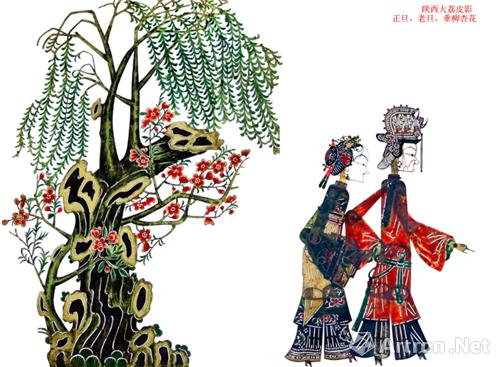

皮影的故事

在传统中国几千年时间里面,皮影是中国人在晚上满足于精神生活的一个非常非常重要的媒介,是世界电影先驱。皮影造型是一个凝固的一个图象,主要侧面的形象。而且剧情又在不断变化,所以皮影对人物面部的表情和佛的造像是一种发式。佛的造像就是无表情代替有表情,佛的眼睛、鼻子和嘴都是颦。怎么能看出佛像不同的表情,是由于你个人的善恶和喜怒哀乐去感染佛去,你心里有鬼,你会发现佛在怒视你,你做了善事,你会发现佛在向你微笑。就是皮影一样,皮影它的表情是无表情,但是最后皮影人的身段和表演,他让观众在看戏的过程当中,就是读出若干个表情来,就是以无当有的一种语言方式。

一到了民间以后,被感动的并不是一张张窗花的纹样的奇特,而是剪纸及其其他 民间艺术形式构成了一个博大的文化景观。比方说,一到了晚上,家家户户灯亮起来以后,家家窑洞上都闪亮着一片窗花,这个窗花一开始我们认为,这个剪的小鸟,那个剪老虎,那个剪的是莲花,那个剪的牡丹,但是实际上它每一个窗花上,都构成了一篇文章,我们不知道的解读是瞎解读,但是这些剪纸里边的纹样是不能随便贴的,它们的搭配都是有道理的,它们都会结构成文章,结构成词,结构成段落,是可以试读的。生活在民间的这些老太太们和妇女们甚至男性们,他们对这些图样都是心照不宣。

中国的传统雕塑不是这样的,他们就是天人合一,本身每个人都有一部分,肩负着一部分天地责任和使命,甚至在自己进入创作状态的时候,自己就是造物主,所以他没有必要再重复天所造的现实世界的任何现实一种。另外万物有灵思想,他们会认为万物都是有灵醒的,乳山上的石头上,它本来就有灵性,你只要把它的灵性轻轻的呼唤出来,那么稍加雕作,跃然而出。

因为当时在我起初研究民间艺术的时候,就很多的,中国人有一种心理,改革开放同时就特怕丧失了民族的文化自尊新,说拿出自己的传统民间艺术来和西方现代派做比较。常常说这我们有的,你们没有,这样一种东西,去充斥今天人创造力不足。但是当我发现,这些人形在圈内当中共性的时候,也同时发现了文化的相似性,于是当时我谈到过一句就是,其实文化只不过是不同的衣装,当我们赤诚相见的时候,原本都是一致的。所以就非常愿意把中国传统民间画当作全人类共同的遗产,而不仅仅是中国人的,把它摆在这样一个位置上,我们不会变成狭隘的民族主义。

Q:一个是工业化量产的今天怎么保护传统文化,

A: 一个是怎么保护的问题。其实保护的问题,其实这么多人在喊保护的时候,我其实有点退出来了,因为无形遗产这样一些提法出来以后,一下子对传统文化的这种工作让我越来越觉得不太对味。有时候我们在做了好多好多工作,实际上好像表面上是在保护文化,实际上是在搅浑水,坏事或者是在毁容。我曾经倡导“博物馆化”,是用博物馆的方法去保护我们的传统文化,而不只是用。实际上我认为传统民间文化你去学习、整理,因为它是真是子孙万代的东西,特别是有些东西我们今天还不能很清楚的解读,可能还需要慢慢解读。我们应该先把物件传下来,如果没有物件传下来,光说无形遗产、无形遗产,不是空谈文化吗?“五四运动”时候蔡元培派出20多个专家学者在西南进行了一个叫做民族文物采风,那是迄今为止中国传统民间艺术最规范的收藏。以后全部变成实用主义,而文化实用主义就导致了民间工艺的形成。民间工艺形成实际上是成为新中国资金不足的原始积累的来源。我曾帮助国家文物局有六万多件皮影变成了文物收藏,但是这样的工作做起来实在是太困难了,要做一些动员什真的得扒层皮。我说的博物馆化还影响了一部分人利益,因为一部分人不愿意用这种方法,这种方法是投入学术力量太大。

Q:艺术是由艺术家定义的吗?

A:艺术肯定不是艺术家定义的,艺术家实际上就是做了这份工作,我始终认为艺术家是一个替代,因为艺术本来应该是亲民的一个事情,所有人都有做艺术的能力和表达的本能,但是只不过社会发展,随着社会发展职业分工,阶层的不同,就出现了一些专门做饭的人,专门做艺术的人,就是分工越来越明细,我们这些人就是替代那些不做艺术的人做艺术。所以说,艺术是不是艺术,无法是艺术家自己说了算的,我觉得它不是一个人去决定了这个是不是艺术,你在做的时候一定要像民间艺人那样以一种天人合一的一种境界,你觉得你就是造物主,做你心目中最想表达那部分东西来就够了。至于是不是艺术的话不重要,只要是有价值的事情何必非要是个艺术呢?你做出一件有价值的事,对社会有用就行了, 关于传统艺术和实验艺术的关系,其实这个命题也就是说传统和经验的关系,实验艺术不是一个艺术的格式,它是艺术的方法。传统的概念比方法更重要,它是一个大的文化范畴。一开始去采风的时候觉得这个事情有悖于当代的文化潮流,我当时年轻也不愿意和当代拉的距离太远,但是当我深入到民间更深层以后,我突然发现它两个之间实际上是没有很远的距离,相当于半夜子时的时候你说是昨天还是今天,我觉得我们没法说昨天还是今天,它一定是连接起来的,不可中断的。我们也不可能斩断与昨天的关系,同样一个文化也不可能斩断它与它的传统的关系,所以我觉得它两者是一脉相承的。当然,我们绝不可以用传统的辉煌去渲染今天,渲染自己,我们应该有今天自己的创造力,拿出可以让我们伟大的传统,无愧于我们传统的新东西来,这才是今天年轻人的使命。

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“艺评中国”新华号